こんにちは。

このブログの下書き欄(書いている途中の未公開記事)に「ウディタ3.00バージョンアップ内容レビュー」の書きかけがずっと放置されていることにさっき気づいたぽりです。

いまさら書き上げて公開しても完全に出遅れ状態なのでたぶんボツです

さて、久しぶりでいきなりですが新作です。

「ウディタ3D歴史資料館」(ウディフェスページへ)

9年ぶりのウディフェス参加です。

絶対信じてもらえないと思いますが、9年前までぽりはウディフェス皆勤賞でした。

ほんとうです!信じてください!

最近はどちらかというとウディフェス(2月末)よりエイプリルフール(4月1日)をターゲットにして制作をしていたためにウディフェスを見送りがちでしたが、今年は

「ウディタ3登場によって変わったウディタ3Dの最新情報」をとにかく早くみんなに見せたかったので久しぶりに参加表明してみました。

つまりエイプリルフールは犠牲になりました。

多分4/1は何もないです。

これもほんとうです!信じてください!

前置きはこのぐらいにしておいて、ゲームの内容の話。

今回のテーマはさっき書いた通り「ウディタ3登場によって変わったウディタ3Dの最新情報」です。歴史資料館という名前ではありますが、

「歴史資料館の存在そのものがウディタ3Dの歴史の一番最新に位置する」というかなり自己言及的な作りのゲームです。

ということで、このゲームについて「ウディタ3Dの歴史」「ウディタ3D最新技術」の2ポイントを語っていきます。

1.ウディタ3Dの歴史

「ウディタ3D歴史資料館」はウディタ初公開の2008年から現在までのウディタ製3Dゲーム(3Dダンジョンやクォータービューを含む)をぽりの記憶にある限りリストアップして作り上げたものです。

ちなみに、このウディタ製3Dゲームの情報調査は今回の為にやったものではありません。

ウディタ製3Dゲームの歴史については2019年にふつかさんのYoutube生配信「第1回ウディタ学会(仮)」で一度発表しています。

2008年~2019年までの資料館の内容はおおむね動画を踏襲しています。

「じゃあ改めてこのゲームを作る意味はあったのか?」という質問についてはいくつか回答があります。

1つ目は

「2019~2023にも結構大きな歴史の転換点があったので情報更新したい」というところ。動画は一度公開したら作り直すことはできませんが、ゲームであればいくらでも更新可能なので、今後もなにかあるたびにこの資料館をアップデートしていければいいなー、と思っています。

2つ目は

「動画だと尺の関係で泣く泣くカットしたものも多いので全部紹介できる場を改めて作りたかった」というところ。特に年表はぽりの知識・記憶にあるものを1つも残さず網羅しています。

あと最後にしていちばんの理由は「動画が生声&めちゃくちゃどもってて聞き取りづらいのでやり直したかった」ところです。おまえいますぐふつかさんにあやまれ

2.ウディタ3D最新技術

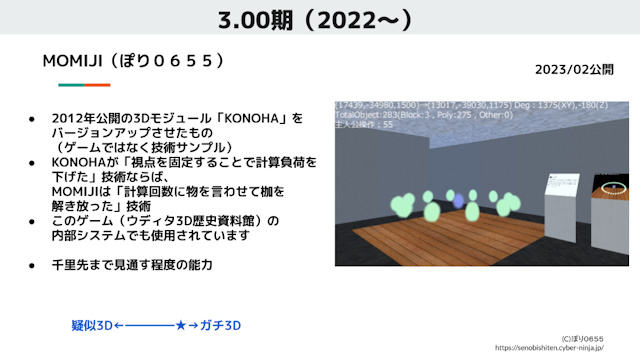

この「ウディタ3D歴史資料館」には今回のために新しく作った3Dエンジンが使われています。

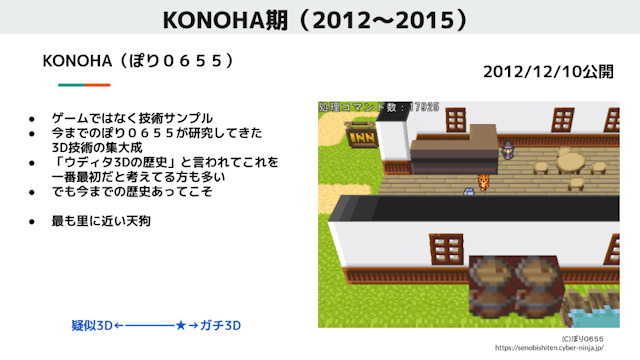

名前は「MOMIJI」。2012年に公開した「KONOHA」のバージョンアップ版です。

(KONOHA)

(MOMIJI)

スクリーンショットだと同じ方向性のエンジンにはとても見えないと思いますが、2つともコアに使われている計算技術は同じです。

KONOHAでは処理速度の関係上簡略化した「距離によってピクチャの優先度を変える処理」をMOMIJIではフル活用することによって「360°自由な視点に対応した」ことが一番の特徴です。

この「360°自由な視点に対応」というものはMOMIJI限らずウディタ3最新技術の特徴のように見えます。

資料館公開2日後に公開された新技術動画も360°視点対応していましたし。

「ウディタ3D歴史資料館」は非暗号化(無料版エディタでも中身全部見れます)&「MOMIJI」もコモンイベント素材じゃないけどある程度なら自由に使ってOKですので是非最新の3D技術に触れてみるのもいいかもしれません。

というか「MOMIJI」の中に「作ったはいいけどゲーム中1回も使わなかった機能」めちゃくちゃあるので誰かぜひ活用してあげてください

別にダンジョンとか屋内限定の技術じゃなくて(何なら屋外のほうが得意まである)めちゃくちゃ汎用的に3D描画できる技術なので是非

PR

こんばんは。

この時期は塩分タブレットが割とガチの生命線ぽりです。

1.今年もこの季節

やってきました。この季節。

今年もWOLF RPGエディターコンテスト、略してウディコンの季節がやってきました。今年もぽりはプレイ側です。もちろんレビューは公開予定なのでお楽しみに。

……ただし昨年ほどの文章量は期待しないでください。

マジで歴代ぶっちぎり1位の文章量だった昨年が異常なだけだから。ほんとほんと。

はい。ウディコンの話終わり。

実のところ、次のネタが今回の記事のメインです。

2.ウディタ新バージョンで対応した秘密の技術

界隈がウディコンで騒がしい中、ぽりは隠れて謎の技術を公開していました。

ウディタ最新版2.27に追加された新機能、「SEチャンネル」機能を活用したサンプルです。これを活用すると何が出来るかというと、

動画の通りSEだけで音楽再生が出来るようになります。もちろんそれだけでも楽しめそうな機能ですが、一番の特徴は

「楽譜データによるリアルタイム演奏なので、曲にリアルタイムでエフェクトを付けられる」こと。「ダンジョンの下の階層へ行けば行くほど音程とテンポが下がっていく」のような技術にも発展できる、応用のしがいがあるテクニックです。

このプログラムは様々な事情により公開する予定がないため、この記事で「どのようにSEチャンネルを使用して音楽再生を実装したか」を説明しようと思います。長くなりそうなので詳細は「続きを読む」から。

あ、そうだ。今回の記事は

ウディタの技術の他に小学校レベルの音楽技術も必要となります。音楽の教科書片手にこの記事を読んでみてください。

こんばんは。

ブログのタイトルって今までどうやってつけてたか割と本気で忘れたぽりです。

今日は最初から最後までウディタの新機能の話。

数日前、突如

ウディタVer2.26に追加された新機能「

動画再生」。その名の通り、動画ファイルを自由に再生できるようにする機能です。

今まで擬似的に動画を再生できるコモンイベントを公開していたぽりにとってはついにやってきてしまったXデーです。

……ということで、「ウディタで動画を再生する」ということに関しては誰よりも詳しいはずのぽりによるウディタで動画を再生させる方法とtipsを紹介していきたいと思います。

ちなみにここで紹介する内容はウディタVer2.26公開2日後にYoutube上で喋らせて頂いた内容にプラスアルファしたものとなります。

基本的な内容は動画見ると早いと思います。

ぽりの生声に抵抗ある方もいると思いますので、

一応、動画を見ずとも理解できるように全部解説は行います。「続きを読む」をクリックするとYoutubeで話した内容とプラスアルファが見れます。

こんばんは。

ウディコンとエイプリルフールの時だけブログ更新することに定評のあるぽりです。ブログは更新してないですが、

Twitter(日記)と

トップページ(ログ残すまでもない雑文)は頻度高めに更新しているので、ブログが黙り気味でもぽり自体はけっこうアクティブです。

1.ウディコン2020

オリンピックは2021になりましたが、こっちはスケジュール通り開催してます。

第12回WOLF RPGエディターコンテスト略してウディコンが今年も開催しています。

というかもう作品募集期間終わって投票期間になってます。今年は7年ぶりの80作品超えという異常事態です。

ちなみに今年もぽりはレビューする予定で各作品をプレイしております。まだ数割しかプレイしていませんが、今年は各作品のクオリティもかなり高い印象です。うわあレビューするの難しくて楽しいなあ

2.うでぃこん日記

ウディコンは今年で第12回です。12年間続いている7~8月の風物詩となっています。

ぽりも毎年関わらせて頂いているのですが、ずっと気になっていた事がありました。

それは「毎年ウディコンの開催時期とお盆の帰省時期が重なるので、

帰省中にゲームできる環境を持っていないぽりにとって数日間のブランクが空く」ということ。

ただでさえここ数年は全応募作の半分以下しかプレイできていないのに、さらに数日間ブランクが空いているのは個人的に申し訳ない感じでした。

ということで、ウディコンのためだけに買っちゃいました。WindowsタブレットPC。

タブレットPCならば帰省にも持って帰れるし、いつでもどこでもウディコンゲームができることで、レビューできる作品数が増えることになるかもしれません。これで今年のウディコンの準備は万全です!

まあ、

そもそも今年のお盆が帰省して問題ないような情勢にならなかった場合、完全にタブレットPCを買ったことが無駄になるのですがね。

ということで現在のぽりは今後の情勢がすぐに落ち着くことを祈っております(財布的な意味で)。

こんばんは。最近の趣味はVR一人飲みぽりです。

ウディタ学会の話。

5月18日、ウディタの技術を共有するイベント、「ウディタ学会」に参加しました。Youtube上でのプレゼンイベントです。

今まで顔出しはおろか生声もほとんど表舞台に出してきませんでしたが、なんとなく気の迷いで出ました。

プレゼンで発表したのは「ウディタリアンはどのように3Dを作ってきたのか」です。ぽりがウディタ界隈にいる間、どんなものが作られていったのかを紹介するものでした。

どのようなプレゼンをしたか、についてはYoutubeを見ていただくとして、ブログではプレゼンでした説明の補足・プレゼン後に来た意見への回答を行おうと思います。

(↓詳細は「補講開始」リンクより)